Edvard Munch è il pittore scandinavo che ha raggiunto le punte più alte e significative del clima simbolista di fine Ottocento, colui che meglio di ogni altro, anche grazie ai suoi frequenti spostamenti fra Oslo, Parigi, Monaco e Berlino, ha saputo rendere il carattere omogeneo e unitario di quel tipo di gusto, non limitato da frontiere e da aree nazionali.

Indice

La fanciulla malata

Nella sua pittura egli pratica una ricerca zelante delle miserie umane, come ben dimostra la “La fanciulla malata” del 1886, dove i volti dell’ammalata e della madre che l’assiste si inscrivono entro il tratto curvilineo proprio dell’art nouveau, ma è un tratto in cui già sono scomparse le minuzie e i dettagli dell’arida verità ottica, meglio resa dalla emergente arte fotografica. Un modo di dipingere che non si fa ancora documento sociale, perché quest’ultimo, anche se lo affronta con animo commosso, tratta un tema che comunque non lo riguarda intimamente.

In questo dipinto, invece, l’ammalata cessa di essere un qualsiasi oggetto inanimato, ma è ormai soggetto e richiede che i suoi tratti esteriori siano trattati come simboli di un dramma interiore, di un dramma psichico che si afferma come non legato al singolo individuo che lo porta, ma estensibile e di portata universale. Si passa quindi da una psicologia individuale a una psicologia cosmica, a un sentire dilatato che non è più delle cose ma anche degli esseri umani.

Questo processo mentale porterà Munch dal naturalismo protestatario e “scapigliato” ad alcune delle più intense espressioni mai raggiunte dal gusto simbolista, quali “L’urlo”, “Ansietà”, “Malinconia”, “Il vampiro”. Un processo che consiste nell’abbandono di una considerazione oggettiva, distaccata di fatti quali il sesso, l’amore, la malattia, la depressione psichica, per viverli come realtà soggettive, intime.

Simbolismo e teoria psicoanalitica

Un processo mentale che negli stessi anni coinvolge, anche se in modi diversi, altri talenti scandinavi quali Ibsen, Strindberg, Hamsun, esponenti della cultura degli anni Novanta dell’Ottocento: una cultura che, avvertiti i limiti del naturalismo positivistico, intuisce e persegue nelle arti figurative, come in letteratura, un al di là, la presenza di spazi psichici ignorati, di profondità non sondate; tuttavia, mancando la possibilità di toccare questo universo da vicino, si limita allora a realizzarlo in forme elementari, in simboli ridotti e sintetici, con una vocazione indistinta e sfumata.

Questa esperienza, alimentata anche dalle teorie psicoanalitiche di Sigmund Freud, porterà molti altri autori a partire dal presupposto di un “io” articolato in diversi livelli, che sono sia livelli di superficie sia livelli profondi e subconsci. Da questo punto di vista, i Proust, gli Joyce, i Musil vorranno essere i “nuovi ingegneri dell’anima”, così come i Picasso, i Braque, i Mondrian saranno “ingegneri delle forme”, mentre sacerdoti del mistero, dell’ineffabile saranno gli Odilon Redon, i Munch, gli Strindberg e i Klimt.

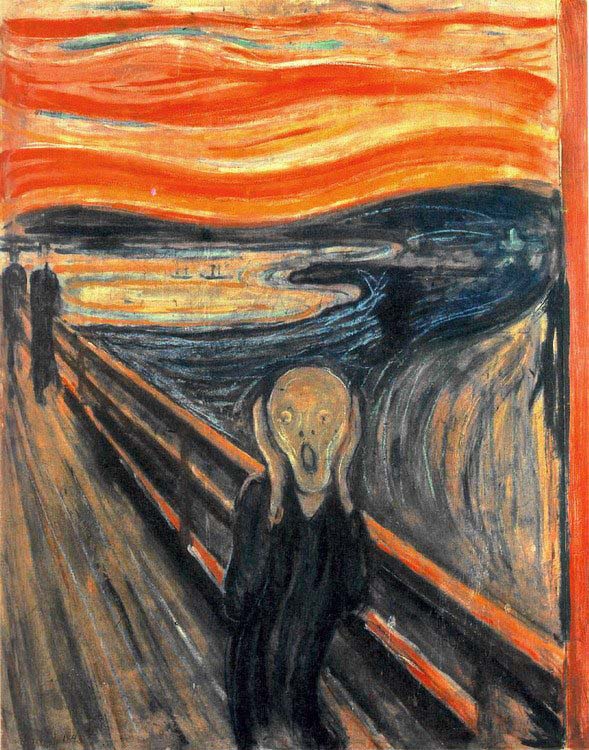

Nel descrivere la sua poetica, Munch scriveva: “Dovremmo smettere di dipingere interni con gente che legge, con donne che fanno la calza. Dovremmo cercare di creare persone vive che respirano, soffrono, sentono, amano. È questo che voglio dipingere”. A Parigi incontra Gauguin e ne riceve l’impulso decisivo a liberare ancor più quel profilo curvilineo, quel segno ondulato che già appariva nei suoi dipinti. Progressivamente le sue figure umane vengono ad essere potentemente sagomate in sfondi abbozzati, con pennellate spavalde. Il massimo risultato lo ottiene ne “L’urlo” del 1893: questo dipinto è uno dei paradigmi di quello che verrà chiamato “espressionismo” al pari del “Pittore sulla strada per Tarascon” di Van Gogh o delle “Maschere” di Ensor.

L’origine de “L’urlo”

Nel suo diario Munch ricorda un episodio della sua vita che avrebbe ispirato il dipinto: «Il sole stava calando sul fiordo, le nuvole erano color rosso sangue. Improvvisamente, ho sentito un urlo che attraversava la natura. Un grido forte, terribile, acuto, che mi è entrato in testa, come una frustata. D’improvviso l’atmosfera serena si è fatta angosciante, simile a una stretta soffocante: tutti i colori del cielo mi sono sembrati stravolti, irreali, violentissimi. […]. Anch’io mi sono messo a gridare, tappandomi le orecchie, e mi sono sentito un pupazzo, fatto solo di occhi e di bocca, senza corpo, senza peso, senza volontà, se non quella di urlare, urlare, urlare. […] Non mi riconoscete, ma quell’uomo sono io».

“L’urlo” non nasce perché si ha di fronte uno spettacolo orribile, né perché la persona si sente male, le mani ai lati della testa poggiate sulle orecchie stanno lì a dimostrare di un fatto intimo che lo spinge all’urlo, tutto ciò nasce proprio dalla solitudine in cui ognuno vive. E questo senso di solitudine cresce all’ora del tramonto, quando cresce il senso di incomunicabilità, dell’essere soli in un mondo che ripete il ciclo di giorni e di notti, di albe e di tramonti in cui si trova l’umanità che si domanda, ‘perché tutto questo?’

Il Gauguin di “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, la sua domanda esistenziale ambientata in un eden polinesiano, sono qui racchiusi in un urlo agghiacciante della persona che non trova risposte alle sue angosce: mentre nel mondo classico l’urlo è l’espressione del dolore fisico, in Munch è espressione dell’angoscia morale.

La composizione del dipinto

L’autore è abilissimo nella stesura del quadro, riesce ad ottenere il massimo con il minimo sforzo: quell’uomo giallastro a bocca spalancata che sembra riempire l’universo del suo spavento; quel volto umano posto al centro della tela come una sorgente sonora, di suoni strazianti e discrepanti, che poi si allargano in un fascio di onde fino ai limiti del quadro; onde che non sono esattamente concentriche, anzi studiatamente eccentriche, agitate da scarti improvvisi così da disegnare gomiti, anse ristrette, strozzature; onde così potenti da coinvolgere tutto il paesaggio intorno, che difatti sembra come scosso da un terremoto tremendo, che coinvolge l’acqua del fiordo e si dilata sul tramonto sanguinante, quasi a costituire le linee di forza di un campo magnetico.

Nella composizione del quadro gioca un ruolo importante la balaustra che taglia trasversalmente il dipinto, rompe il ritmo sinuoso e fluttuante delle piatte superfici ed introduce una improvvisa profondità, creando un drammatico senso di vuoto, nel quale due personaggi continuano a camminare, inconsapevoli o indifferenti alla disperazione del protagonista, metafora della falsità che regola i rapporti umani.

Tutto ciò per ribadire, sempre per via di una allusione simbolica, una “pena di vivere”, una condizione di disagio, di scompenso, una disperata, angosciosa protesta contro la solitudine umana. L’opera, in estrema sintesi rivela l’ansietà dell’uomo di fronte al mistero della natura, un grande terrore che si impossessa dell’uomo ridotto ad una larva; il cielo e la terra e le acque, percorsi da onde cromatiche irregolari, sono resi partecipi di questa angoscia: un’angoscia che nel trasmettersi alla realtà naturale sembra come allentarsi ed è curioso che il pittore su una delle strisce rosse del cielo abbia scritto a lapis “soltanto un pazzo può aver dipinto questo”.