Indice

La fine della mimesi della natura

Come abbiamo visto trattando L’informale e i tagli di Fontana, nel Novecento, la genialità, la forza dell’artista non è più nell’opera, ma consiste nell’atto stesso del creare, in virtù del mutato atteggiamento dell’artista di fronte all’oggetto della sua ispirazione, cioè del “referente”.

In questo secolo, infatti, l’esplosione della riproduzione meccanica, soprattutto la fotografia, ma anche il cinema e la stampa, porta ad una incrinatura profonda dell’idea che la comunicazione artistica possa ancora basarsi su un referente esterno, cioè sulla copia o mimesi della natura.

Si iniziano a cercare motivi di ispirazione nel mondo dei sentimenti, nei moti della vita interiore. Accanto a questo filone psico-fisiologico è presente anche una componente relativa all’astrazione, alla oggettività e al rigore delle formule regolari. Per altre correnti artistiche, invece, la componente è la natura fortemente ricca di simbolismo.

La distinzione fra artistico ed estetico

Ma soprattutto la componente più importante nei mutamenti radicali comuni a tanti movimenti artistici del Novecento, quali l’espressionismo, l’astrattismo espressionista, l’informale e tante altre poetiche di fine e inizio secolo, consiste nella distinzione dell’artistico dall’estetico, con la scelta netta a favore del primo dei due concetti.

Per estetico si intende l’identificazione con il BELLO, con il “piacere del gusto”, mentre l’ARTISTICO si identifica con l’esperienza culturale, la conoscenza, in definitiva cioè si identifica con l’ESPRESSIVO nel senso più compiuto del termine.

Considerare la “bellezza dell’arte” non più come piacere estetico ma come linguaggio espressivo, significa spodestare i più importanti canoni della cultura artistica tradizionale: tutti i valori che si identificavano con la “bellezza”, soprattutto quella degli oggetti rappresentati, vengono a decadere, una volta ammessa un’arte indifferente al piacere estetico.

L’opera d’arte, quindi, può anche essere BRUTTA, valutandola secondo i canoni dell’accademia; si apre così la strada ai modelli dell’arte chiamata “negra e polinesiana”, ai soggetti deboli o sgradevoli (si pensi alla serie degli Otages di Jean Fautrier), al tumulto dei sentimenti, ai “ritratti antigraziosi”. In una parola alla più importante eredità della corrente artistica dell’espressione cioè, l’espressionismo.

L’espressionismo astratto

Questa corrente caratterizzò l’arte americana dagli anni Quaranta del secolo scorso in poi, con una configurazione definita di solito espressionismo astratto, ma anche arte informale, in Europa, e Action Painting, negli Stati Uniti. Il colore e il gesto vengono utilizzati per suggerire una espressività immediata e primordiale: l’artista lascia fluire le proprie emozioni e le registra sulla tela attraverso segni diretti. Gli aspetti stilistici sono sintetizzabili in queste caratteristiche:

- grandi dimensioni delle opere, eredità del muralismo (dopo la grande crisi del 1929 il presidente Franklin Delano Roosevelt aveva finanziato un programma di abbellimento delle città: 3500 artisti stipendiati, sfruttando le grandi superfici dei palazzi, realizzarono oltre 15000 grandi murales, dei quali ne sono rimasti oggi solo 3);

- la piattezza della superficie intesa nei due sensi;

- l’abolizione di ogni illusione di profondità e con essa di ogni prospettiva;

- la superficie dipinta tende ad essere priva di rilievi;

- l’importanza del gesto nel dipingere come espressione diretta dell’artista, principio cardine dell’arte gestuale.

I principali esponenti negli Stati Uniti furono Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline e Mark Rothko; in Europa, nello stesso periodo operarono artisti come Jean Fautrier.

JACKSON POLLOCK

Pollock era una persona molto particolare, una vera forza della natura, un individuo volubile, tormentato, totalmente incapace di tenere a freno i propri sentimenti, esplodeva spesso in crisi violente che cercava di soffocare con l’alcool, del quale fu dipendente per tutta la vita.

Era perennemente bisognoso di soldi e di assistenza psicologica. Seguito da uno psichiatra iunghiano, fa propri alcuni concetti della psicoanalisi di Jung e questo incise molto sul suo modo di vivere e di fare arte; in particolare la concezione che l’umanità condivide un inconscio collettivo, costituito da ARCHETIPI , cioè da una sorta di prototipi universali, di immagini primordiali, che sono uguali per tutti gli uomini.

Gli inizi

Iniziò a dipingere copiando Michelangelo, i suoi corpi, fugando in questo modo ogni dubbio circa la sua abilità di disegnatore, per poi passare a rappresentare teste stravolte, agglomerati scomposti di natura e brandelli di corpi e presenze totemiche. Affascinato dai grandi murales di Diego Rivera, dalle pitture su sabbia dei nativi indiani, all’inizio degli anni Quaranta, come altri esponenti dell’espressionismo astratto, venne preso sotto l’ala protettrice della ricchissima Peggy Guggenheim, in quel periodo moglie del pittore surrealista Max Ernst. Iniziò a usare tele di grandi dimensioni, a sperimentare una pittura automatica di derivazione surrealista, a dipingere qualsiasi cosa gli passasse per la testa.

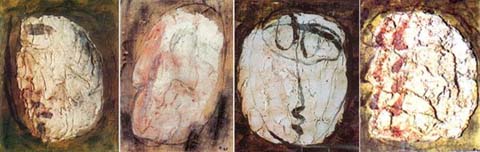

Jackson Pollock, Studi di figure dal Giudizio Universale, 1937-39

Le prime opere espressioniste

I suoi primi lavori nascono dopo che Pollock ha visto le opere dei nativi americani: quanto c’è di magico e rituale in quella azione dalle radici primitive in lui diventa qualcosa di selvaggio e autentico. Un evento assoluto che annulla tutto ciò che è intorno, perché tutto, corpo, anima, gesti, sensazioni, sono concentrati nell’atto del fare, in quello che sta facendo.

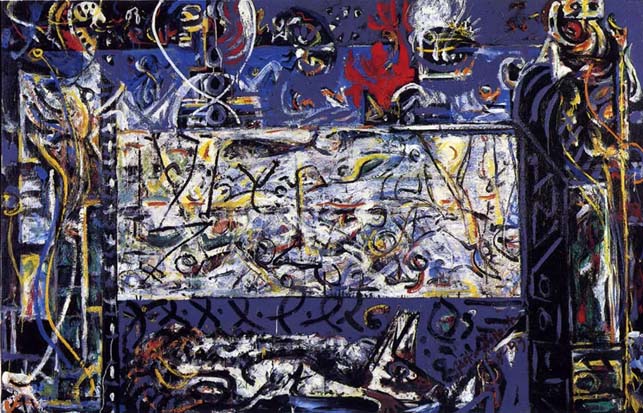

Iowa City, University of Iowa Museum of Art (dono di Peggy Guggenheim)

Nell’opera MURAL del 1943 sono già presenti tutte le caratteristiche dell’Espressionismo Astratto, della poetica di Pollock, basata sulla fisicità del segno o gesto prodotto dall’artista nel dare il colore sulla tela. È un quadro drammatico come “L’urlo” di Munch ed espressivo come la “Notte stellata” di Van Gogh. È il grido di ribellione che parte dai recessi del suo animo tormentato ed egli definì il quadro “eccitante come l’amplesso”.

Il dripping

Nel 1947 inizia a produrre quadri con la tecnica del DRIPPING, riprendendo l’idea di Max Ernst di forare un barattolo di vernice e di farlo oscillare sulla tela. Uno dei suoi primi dipinti realizzati con questa tecnica ha per titolo FULL FHATOM FIVE, è oggi al MOMA dove è presentato come “olio su tela con chiodi bottoni chiavi sigarette fiammiferi e altro”.

Nell’opera le macchie e gli schizzi decorano una superficie ruvida che Pollock aveva grattato con una spatola e una spazzola; una superficie piena di relitti della vita quotidiana dell’artista che vengono incollati sulla tela come in un collage. Il dipinto ribolle di rabbia, frustrazione, angoscia, ansia ma è contemporaneamente ricco di forza prorompente.

In FULL FATHOM FIVE l’insieme ha quasi una forma antropomorfa, come se sotto la trama vi fosse una figura prigioniera dello strato di colore. Quando l’opera fu restaurata e fu passata sotto i raggi X si scoprì che veramente Pollock sotto quei segni filamentosi aveva dipinto una figura umana in piedi, una figura umana che è come seppellita sotto gli strati del colore finale. Cosa rappresenta? È forse la pittura tradizionale che Pollock ha lasciato alla ricerca della sua identità? Lui la cancella, la sfregia, la seppellisce come in un atto di totale liberazione.

Pollock e la tela

Con Pollock la pittura da cavalletto era morta, dipingeva su enormi tele messe a terra, attaccandole da tutti e quattro i lati; trattava lo spazio della tela senza un centro, senza una periferia, una pittura “all over”, cioè a tutto campo, che realizzava un’immagine che era una distesa piatta di filamenti, da far pensare che andasse oltre i limiti della tela. Usava vernice per pareti, la schizzava, la faceva colare, gocciolare, la gettava a spruzzo; camminava sulla tela, diventava lui stesso parte dell’opera. Non c’è traccia di pennello, manipolava la vernice con cazzuole, bastoni, scopettoni, vi aggiungeva gli oggetti più disparati, sabbia, pezzi di vetro, mozziconi di sigarette, chiavi.

La tela per lui non era lo spazio su cui progettare ma una arena in cui combattere in trance, come in una danza rituale, lasciando agire l’inconscio e il pulsare del ritmo vitale. Il suo spirito indomabile si rivela in quello che si può definire la fedele trascrizione delle sue emozioni più profonde, quelle di cui si ha percezione ma che ancora non sono affiorate alla ragione (qui è il legame con il surrealismo). Pollock diceva: “Quando sono dentro i miei quadri non sono consapevole di ciò che sto facendo”. L’uso del caso nel costruire le opere lo aveva avuto ispirandosi alle opere dadaiste di Hans Arp.

Qualcuno ha voluto vedere nelle sue opere una affinità con i “frattali”, cioè con la rappresentazione dei comportamenti caotici propri della matematica; in questo senso, tra una sbornia e l’altra, anticipava di 15 anni la teoria del caos di Edward Lorenz del 1963.

Museum of Modern Art di San Francisco